我々が一人でも生きている限り、

舞台芸術は絶対に大丈夫

- 「この感染症拡大でもね、私たちはいちいち驚かないんです。一般の方は会社に行けなくなったとか外出できないとか、ちょっと慌てられたりしているのはわかるのですが、私たちは薪能(たきぎのう)で台風が来たら止めることは当たり前です。その上で狂言という“一期一会の文化”をつくってきましたから」

「この能楽堂は至近距離で演者を見ることができる貴重な場所。ライブハウスのようなものですね」

- その凛然とした佇まいで、狂言師・野村萬斎は自ら平然と語りだした。狂言と感染症。確かにそれは、700年の歴史の中には何度もあった試練に違いない。さらにその口から語られた「歴史」とは―。

- 「私たちの祖先が狂言を始めたころには、応仁の乱で京都が壊滅したわけでしょう。その後も大きな天変地異もあったし疫病の流行も何回となくあった。政変が起こって幕藩体制が変わるとか、明治維新の時なんてそれまでうちは加賀藩のお抱えだったのがいきなりフリーにされちゃったんです。それまでの給料がなくなって、私のひいお爺さんの初世萬斎は東京に出てきた。家も能舞台もなく知り合いも少なかったはずなのに。さらにうちは第二次世界大戦では戦災にあって装束も道具も多くが焼けています。そう考えるとくじけてもおかしくない場面は何度もあったはずなんだけど、やはり文化は死なないんですね。演じるものがいれば見てくださる人もいる。生きている人間が生きている人間(演者)を見て、生きていることを考える。それが文化芸術です。だからこの疫病下でも、我々(人類)が一人でも生きている限り、舞台芸術は絶対に大丈夫というつもりで生活しております」

- のっけから力強い言葉が語られた。

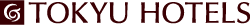

- 野村萬斎。狂言師の中でもその存在が特異なのは、映画や現代演劇への出演、公共ホールの芸術監督、大きな舞台の総合演出家など、さまざまな異ジャンルへのチャレンジを数多続けていることだ。

- 対してこの日の撮影場所はホテル内の能舞台。異ジャンルの舞台とはやはり心持ちが違うのだろうか。

- 「それはホームグラウンドですからね。私にとっては能舞台の上こそが生き生きと生きられる、自分たちの規範がある世界という感覚です。

映画や演劇にいく時は、初めて組む人が多いですからやはり新しい規範を創るところから始まります。そしてその規範を経験してこのホームグラウンドに戻ってくる。その時狂言とは何ぞや、と考える。狂言の世界に現代演劇の規範は持ち込まないようにするのが狂言師のエチケットなんですが、型で演じる狂言であっても内実(感情)があってこそ我々も充実します。決して演劇の舞台に出た経験が狂言に反映されないということではない。今日の言葉を使えば、そこで狂言はアップデートされるんです。 - またここはホテルにある能舞台というのも特異です。普通能舞台はどこかの流派の持ち物ですが、ここと国立能楽堂だけは流派に属していない。しかもここは民間です。国立能楽堂が600人ほど入れるのに対して、ここは200人くらいですから、言ってみればライブハウス。至近距離でお客様にも熱が伝わります。

- 幸いなことに、ここでは20年前のこけら落としの時に「三番叟(さんばそう)」を演じさせていただき、以降毎年年末には「萬斎の会」をずっとやらせていただいています。私にとっても一年の総括ですから、狂言の前に解説とともにファンの方と直接質疑応答をしたりします。25分予定のところを40分くらい喋ってしまうこともあります。質問は映画とかドラマのことだったりしますから、楽しみにしてくださっている方も多いと思います。いつもの舞台は女性のお客様が多いのですが、ここでは男性も多くて、私にとってもとても新鮮ですね」

- 2020年の新たなチャレンジのひとつは、狂言の動画配信だ。10~11月に行われた「狂言ござる乃座」(名古屋、東京、京都)3公演もインターネット経由で有料配信された。ここにはどんな発見があったのだろうか。

- 「 狂言はライブのほうがいいにきまっているということを前提でお話しすれば、解説を入れたり、お客様は同じシーンを何度も見返せたりすることが狂言の理解につながる。狂言という芸術を再認識していただける。我々狂言師も、細かいディティールを『寄って』見せることができる。複数のカメラを使うことで表情も多角的に見せられる。最も大きいのはお客様が何を喜ぶのかをもう一度認識しなおすことができることでしょうか。つまり狂言を解体して再構築する作業ができるんです。これは伝統に則った古典を守るための重要な要素です。解体せずに単に受け継いだだけではリ・クリエイションになりません。リピートしているだけです。リ・クリエイト、リ・プレゼントするためには解体して再構築・再創造することが常に必要です。前に述べた異なるジャンルへの挑戦も含めて、私は常にそれをしてきたという自負があります。狂言を解体して再構築すること。それは私のライフワークといってもいいと思います」

- 感染症拡大というピンチもチャンスにすること。この状況にあっても、新しい狂言を模索すること。力むことなくポジティブに状況を「いなす」こと。婉然(えんぜん)と笑みを浮かべながらそれができる秘訣は何なのだろう。

- 「 狂言師は長生きが多いと言われています。それは舞台上で常に横隔膜を使って非常に大きな笑いを『演じる』ことにあると思っています。笑うということは免疫力をかなりあげます。笑いはまさに生きていることの発散ですよ。しかも私たちは、その笑いを『型』でやります。自分ではおかしくない心情でも、型で笑うとなぜかおかしい気持ちになる。バレーボールの選手が苦しい特訓を受けている時にあえてニコニコすると苦しみがやわらぐという話を聞いたことがありますが、笑うことで体に嘘をつくんです。型で笑うことで精神を楽にしてやる。笑いだけでなく泣くこともそうかもしれませんが、感情を吐露すると精神が楽になる。脳が一種のミスアンダスタンディングするのでしょうね。

- 私たちは3歳から型をプログラミングされています。そのプログラミングのままに演じると人がどう反応するかを学んでいる。だから狂言師には非常にデジタルな部分もあるのです。でも自分にインプットされたデータとお客様の反応がずれたら、自分自身をアップデートする。私の場合は異なるジャンルへの挑戦で必要な部分をアップデートしています。これは今のスマホ社会の概念で言うとわかりやすいと思いますが、プログラムのアップデートがまさに狂言の『型』なんです。ですからみなさんに言いたいのは、塞いでいる時に内面から笑えなければ型でとにかく笑ってみましょう。それでも人間は自然に笑うことができるし、型でも笑うという行為をすると自然に心は晴れます。

- 今回の状況の中で、私は改めてそのことを再認識しました。そして自分自身のデータもアップデートした。つまりこの時代の新しい狂言が生まれたということ。そうやって私たちは700年持続可能な伝統芸能として生き抜いてきたわけです。“我等が生きている限り文化は存続します。生きているあなたと、生きていることを分かち合う舞台芸術の春を待っています”というメッセージは、そこから生まれています」

「現代に呼吸する狂言」をテーマに自らが主催する「狂言ござる乃座」をオンライン配信

MANSAI NOMURA

- 1966年生まれ。祖父・故六世野村万蔵及び父・野村万作に師事。重要無形文化財総合指定者。国内外で多数の狂言・能公演にする一方、現代劇や映画に出演するなど幅広く活躍。「狂言ござる乃座」主宰。

※2020/12/17・12/18「第92回野村狂言座」(宝生能楽堂)、2021/4/3・4/8「狂言ござる乃座63rd」(国立能楽堂)/ 問万作の会 TEL03-5981-9778